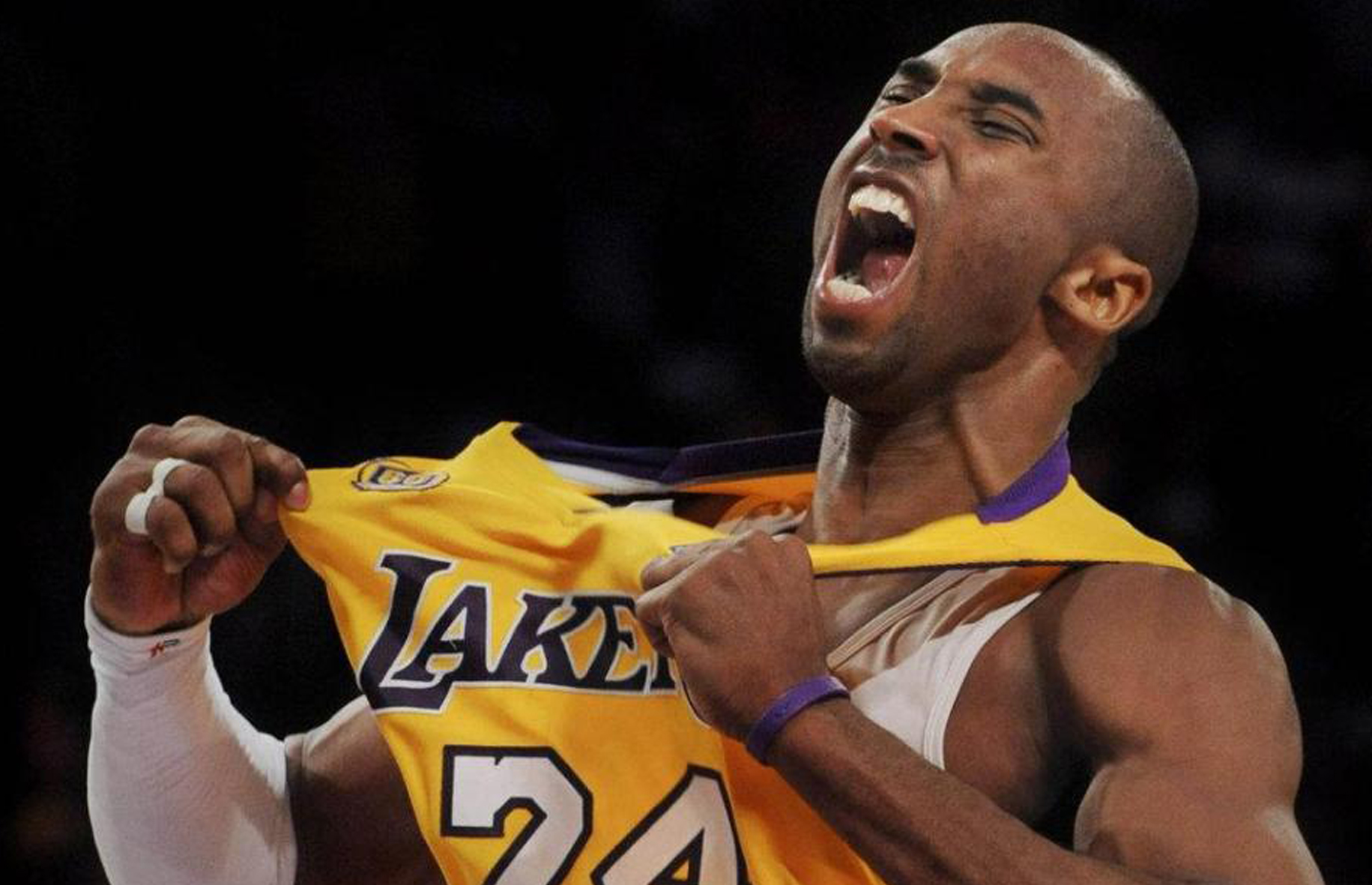

di Kobe Bryant.

“What can I say? I love you guys. Mamba out”.

Poggia il microfono sul parquet e se ne va. Cala il sipario su una carriera durata vent’anni. Iniziata e finita di fronte allo stesso pubblico. Non se n’è mai andato da lì Kobe Bryant, forever a Laker. Sono le ultime parole davanti alla sua gente. Tutto esaurito nonostante i biglietti superassero diverse migliaia di dollari. Ma l’ appuntamento con la storia non ha prezzo. Riesce a metterci un ulteriore accento il maledetto Mamba: 60 punti inflitti agli Utah Jazz e vittoria per 102 a 96, ma questi meritano un paragrafo a parte. Nonostante i forti dolori alla spalla e alle ginocchia, il veleno non era ancora finito.

E’ proprio per quei dolori che lo scorso 29 gennaio 2015 ha preannunciato il suo ritiro. Un largo anticipo necessario a omaggiare una leggenda che da quel giorno al 13 aprile, avrebbe calpestato per l’ultima volta tutti i parquet d’America. Farewell Tour, il tour di addio di Kobe Bryant.

“Cara pallacanestro, sono pronto a lasciarti andare…”. Una lettera che ancora riga i volti di tutti gli appassionati di ogni sport, in ogni paese dei 5 continenti. Kobe è arrivato dappertutto.

Nel peggior momento della storia dei Lakers, arenati all’ultimo posto della Western Conference, lui accetta la sconfitta contro il tempo. Non si riconosceva più in campo, non si capacitava di come potesse essere finita così. E’ arrabbiato durante le interviste post partita:

“Quel che più mi fa incavolare è vederci così. Vedermi così.”

I ‘lacustri’ si guardano le scarpe dopo i suoi ‘airball’ (tiri a vuoto) e non hanno il coraggio di rivolgersi verso il campo da gioco. Soltanto sua figlia continua a guardarlo: Natalia lo fissa indispettita ma con un sorriso che non cambia qualsiasi cosa lui riesca a combinare in partita. Sa che non deve dimostrare più niente. Commovente a proposito è un episodio durante un match di questa stagione tra Indiana Pacers e Los Angeles Lakers: mancano 12 secondi alla fine, partita punto a punto e rimessa in attacco per i giallo-viola. Kobe, a soli 10 punti con 2/18 dal campo, riceve fuori dall’arco dei tre punti e prende uno dei suoi classici tiri in sospensione scomposti.

Tripla incredibile.

Un boato pazzesco avvolge l’arena, dopo una profonda crisi Kobe torna a mordere, nonostante i 38 anni e i forti dolori alle articolazioni. Lui sorride, rivolge lo sguardo a bordo campo e incrocia il sorriso di sua figlia:

“Sei convinto adesso? Piantala, e vieni ad abbracciarci!”

Era il 29 novembre. Il giorno della lettera del preannunciato addio.

L’infanzia in Italia.

Joe Bryant detto “Jellybean” (gelatina) è un ex cestista statunitense. Dopo una parentesi non indimenticabile in Nba approdò nel 1984 nel campionato italiano. La sua carriera nello Stivale parte dalla serie A2 con l’ AMG Sebastiana Rieti, passa da Reggio Calabria e Pistoia e culmina a Reggio Emilia, nella massima serie.

E’ proprio nel capoluogo emiliano che la famiglia Bryant ha lasciato i ricordi più indelebili. Come ogni americano oltre oceano, Joe portava la sua famiglia con sé ad ogni partita: la bellissima moglie Pamela, le figlie più grandi Sharya e Shaya e il piccolo Kobe, al quale era stato dato il nome di una buona bistecca.

Negli anni di Reggio, Kobe attraversa il suo primo decennio di vita. Entra nella squadretta della città, porta scompiglio in uno spogliatoio con gerarchie già ben definite, come racconta Davide Giudici, che di quello spogliatoio faceva parte, ne La Giornata Tipo.

Il talento del nuovo arrivato era disarmante, nonostante la giovane età e un fisico ancora lontano dallo sviluppo, Kobe riusciva a vincere le partite da solo. Troppo da solo. Il derby con il Novellara, sentitissimo ogni anno, era diventato una sfida tra Kobe e gli acerrimi rivali.

Ma ciò che impressionava di più era la sua estrema ossessione per il gioco. Non aveva in mente nient’ altro, non usciva con gli amici, non calcolava altri interessi. Esisteva soltanto The Game.

Davide ha raccontato di quando Kobe si fece male ad un ginocchio. Niente di grave, ma il giovane Mamba scoppiò a piangere disperando del fatto che quell’ infortunio avrebbe compromesso la sua carriera in Nba. Gli altri bambini in spogliatoio si lasciarono andare in una fragorosa risata. 8 anni dopo, al draft del 1996 Kobe Bryant viene scelto con la 13esima scelta assoluta, senza passare dal College, dagli Charlotte Hornets (poi ceduto immediatamente ai Lakers).

Le 3 ‘O’ di Kobe: Ossessione, orgoglio, odio.

In “How we’ll remember Kobe” pubblicato per Player’s Tribune, alcuni suoi ex compagni raccontano i primi anni di Kobe in Nba, tra questi c’è Horace Grant che come tanti altri rimase impressionato dal lavoro che il 24enne Bryant faceva quotidianamente:

“Kobe era ossessionato. Durante la stagione lavorava molto duramente, ma nella off-season? Un animale. Si alzava alle 5 del mattino per 4 ore di palestra di cui due di pesi e due di lavoro specifico in campo. Dopodiché tornava a casa, si riposava un po’ e ripartiva in azione con una sessione intensa di tiro. Ogni giorno. In vacanza”.

Probabilmente ha passato più ore in palestra che a casa, ammesso che le due cose siano distinte. Gli stessi movimenti per infinite volte tutti i giorni, ancora e ancora finché il fisico reggeva. Da piccolo non conosceva altri ‘giochi’, da grande è finalmente diventato il suo lavoro.

Un unico obiettivo: raggiungere la vetta.

Continuare a correre in salita, allenarsi e nient’altro. Sputare tutto il veleno in partita. Poi di nuovo. Non era un compagno facile Kobe: esigeva lo stesso impegno da tutti, era capace di svegliarti alle 3 del mattino e portarti con sé in palestra per una sessione di allenamento in post. Punzecchiava i compagni con il trash talking, provocava per tirare fuori il meglio da ognuno di loro. Perché l’obiettivo era vincere, e non poteva non raggiungerlo. O con lui o contro di lui: “Piuttosto odiatemi ma allenatevi con orgoglio e non abbassate mai la guardia.” Pau Gasol nella sua lettera di saluti indirizzata all’ ex compagno ha ricordato il giorno in cui divenne un Laker:

“Era l’una e mezzo di notte e Kobe venne a bussare alla mia porta. Mi dette il benvenuto e mi disse che quello sarebbe stato il nostro momento. Lui non poteva vincere senza di me, io non potevo certo farlo senza di lui. Quell’ incontro significò molto per me.

Eravamo una combinazione perfetta.

In allenamento non tutti riescono a sopportarlo, ti vuole sempre sul pezzo e non è possibile farlo per una stagione intera. Lui lo esigeva.

Se giochi con lui, vedi giorno per giorno un esempio vivente del perché i grandi sono così grandi. Non è casualità. E’ l’ossessione di raggiungere un certo livello e di rimanerci. Vincere era la sua dedizione”.

Non è un caso che nel 2008, dopo la sconfitta nelle Finals contro gli storici rivali Boston Celtics, forse la più dura della carriera di Kobe, i Lakers si imposero come campioni in back to back: Bryant, Gasol e i compagni riportarono il trofeo a Los Angeles nel 2009 contro gli Orlando Magic e nel 2010 ancora contro i Celtics di Paul Pierce e Kevin Garnett, in una gara 7 incandescente. Tutto a circa un decennio di distanza dai 3 titoli nell’ombra di Shaquille O’ Neal. Un’altra squadra, un altro Kobe.

Nei suoi primi anni era capace di tutto pur di imparare dai più grandi di sempre. Si dice chiamasse spesso Michael Jordan al telefono per chiedere consigli su determinati movimenti o situazioni. In campo, quando gli capitava come avversario, non lo mollava un secondo: a uomo su Jordan ci sarebbe stato soltanto lui, senza rotazioni. Lo emulava in tutto, tirava persino fuori la lingua quando si avvicinava al canestro.

Era chiara la strada da intraprendere.

Non è un caso che la Nike abbia scelto ‘amore-odio’ come tema del suo spot per omaggiare il Mamba Day e le scarpe che avrebbe indossato. Con lui è difficile trovare mezze misure, ma dopo 20 anni di storia sportiva anche i Boston Celtics e i Sacramento Kings, a cui ha fatto veramente male, non accettano il suo ritiro:

“Ti odiamo da così troppo tempo che non riusciamo a lasciarti andare, il nostro odio era così forte che ormai sei diventato parte di noi”.

Testo di “The Conductor”. Uno spot dove i tifosi, giocatori (ex Celtics come Rasheed Wallace e Pierce) e persino le cheerleaders, imprecano contro il #24, come hanno sempre fatto. E’ un po’ come dichiaragli eterno amore, di sicuro immenso rispetto.

I 60 punti.

La regular season 2015/2016 ha segnato una rivoluzione per la Nba e nel gioco della pallacanestro in generale. Nella stessa notte in cui Bryant gioca la sua ultima partita, i Golden State Warriors vincono la 73esima partita su 82. 73 successi e 9 sconfitte, nuovo record. Quello precedente apparteneva ai Chicago Bulls del ’95-’96, di Jordan, Pippen e Dennis Rodman. Un record che per certi versi doveva rimanere imbattuto per definizione.

Stephen Curry ha totalizzato 402 triple in una sola stagione. Nessun altro ha mai superato quota 300, la maggior parte nemmeno in carriera.

La sera prima i San Antonio Spurs grazie al successo sugli Oklahoma City Thunder, raggiungono 40 successi in casa su 41 partite giocate (sconfitti una sola volta, dai Warriors). Raggiungono gli storici Boston Celtics di Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parish. Arrivano secondi nella Western Conference.

Nelle stesso campionato Russell Westbrook totalizza 18 triple doppie (almeno 10 punti, 10 assist e 10 rimbalzi/rubate/stoppate) e scomoda Magic Johnson che ne fece altrettante nella stagione ’81-82.

Straordinaria più che regolare. In tutto questo Kobe riesce a mettere la firma: i suoi 60 punti nella partita di addio contro gli Utah Jazz sono la miglior prestazione dell’ anno. Supera i 59 di Anthony Davis.

60 punti presi in 50 tiri, un’esagerazione. Ma in ogni tiro si è sentito il morso del vecchio Mamba. E’ partito con uno 0/5 al tiro e ha concluso con 23 punti nell’ ultimo quarto, due in più di tutti i Jazz.

Pare che sia stato Shaq a provocarlo: “Mettine 50 e facci vedere il Bryant di una volta”.

E’ stato accontentato.

Maledetto Kobe, regista del suo ultimo tour, un artista che esce di scena come se tutto fosse stato programmato. Il problema è che poi quei tiri vanno messi, e c’è riuscito. Non era mai successa una cosa del genere, il record di punti personali nell’ultima partita non superava i 30. Probabilmente non succederà mai più.

“Salute, my brother” (LeBron James a Kobe).

E’ stato un countdown spettacolare, una marcia trionfale di passi emozionanti come l’ultima partita a Philadelphia, (città d’origine) dove il pubblico ha riservato una delle prime standing ovation. Le parole di His Airness alla Time Warner Cable Arena di Charlotte, l’ultima contro LeBron James e una sorta di passaggio del testimone. L’ultimo match all’At&t Center di San Antonio, l’abbraccio con coach Gregg Popovich e con l’altra leggenda di questo sport ancora in attività: Tim Duncan. L’ultimo All Star Game. Gli autografi nelle scarpe a fine partite, regalate a ogni giocatore che ha avuto il coraggio di chiederle. Tra questi anche il rookie Devin Booker e Andrew Wiggins che ha già promesso di allenarsi col Mamba in estate. I complimenti a Dirk Nowitzki per l’ ennesimo fade-away in faccia ad un avversario. Quel “Vamos Pau” durante il ‘match delle stelle’ al suo ex compagno Gasol. Uno di quelli che più ha rispettato.

Sono i titoli di coda di una carriera incredibile da 5 titoli Nba (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), 2 ori olimpici, 1 Mvp della regular season (2007-08), 2 Mvp delle Finals (2009 e 2010), 2 volte miglior marcatore (2005, 2007), una partita da 81 punti (seconda miglior prestazione all time), 25 partite da 50+ punti, 6 partite da 60+ punti. Un mese di f ebbraio 2003 da 46-42-51-44-40-52-40-40-41 punti.

Terzo miglior realizzatore all time con oltre 33mila punti. Miglior realizzatore nella storia dei Los Angeles Lakers, miglior realizzatore della storia dell’ All Star Game. Unico giocatore a segnare più di 600 punti in post season per 3 anni consecutivi. Unico giocatore della storia ad aver segnato oltre 30 mila punti e realizzato almeno 6000 assist.

Sono solo alcune cifre della carriera di Kobe Bean Bryant. Aveva ragione Natalia, non c’era bisogno di dimostrare nient’altro.

“Quel ragazzino con le calze arrotolate,

cestino dei rifiuti nell’angolo.

5 secondi sul cronometro.

Palla nelle mia mani.

5…4…3…2…1”

Semplicemente Kobe.

Parole di Giacomo Mugnai.