Quando tentiamo di descrivere la realtà lo facciamo sempre per mezzo di modelli. Ma talvolta qualcosa può andare storto, creando la malainformazione.

Logica, numeri, statistica.

Il linguaggio appartenente alle scienze cosiddette “dure” ha il vantaggio, rispetto ad altre forme comunicative, di essere considerato una migliore rappresentazione della realtà. Siamo abituati a considerare l’utilizzo di strumenti formali nell’argomentazione di una tesi come sinonimo di verità, o per meglio dire, di incontestabilità. Se ad un talk show il politico di turno tira fuori qualche numero o un paio di percentuali citate da un foglio sotto mano a rafforzare le proprie tesi, il più delle volte siamo portati a fidarci, un po’ per pigrizia mentale, un po’ per il mancato possesso da parte nostra di strumenti in grado di controargomentare.

Potremmo dire, in un certo senso, che l’utilizzo di strumenti statistici in un dibattito è una potenziale strategia di prevaricazione dell’interlocutore, in nome della superiorità della tecnologia (ma potremmo dire “dell’Occidente”) su altre forme argomentative. In tempi come questi, in cui siamo inondati di cifre e percentuali, dove referendum su questioni internazionali vengono decisi in base a promesse di fantomatici guadagni e risparmi che si dissolvono nell’aria in poche ore, in cui i sondaggi delle elezioni sembrano più le previsioni di un cartomante, in questi tempi forse è necessario chiedersi e interrogarsi su quali siano i metodi, umani e non trascendenti, della statistica e dei numeri in politica, provando a capire come grazie ai numeri, spesso, è possibile sostenere praticamente qualunque cosa.

Esistono molte forme di inesattezza che è possibile compiere in un ragionamento, intenzionali o meno, che possono portare ad un’alterata percezione delle conclusioni da trarre. Vorrei provare in questo articolo, considerando che l’argomento è immenso e molto profondo, a fornire e analizzare alcuni meccanismi discorsivi, fallacie logiche, o strumentalizzazioni dei dati spesso utilizzate nella descrizione di fenomeni sociali e politici, portando anche esempi di casi recenti nei quali questi meccanismi hanno avuto luogo.

Ci sono ovviamente casi di facile intuizione, errori ad un livello per così dire superficiale. Pensiamo al caso dei sondaggi, di cui tanto si sente discutere ogni volta che le previsioni elettorali non coincidono con i fatti. Nel riportare i dati di un sondaggio spesso si dimentica quanto sarebbe importante descrivere i dettagli del processo di acquisizione di questi, ad esempio quali siano state le domande poste durante l’indagine, forse tendenziose o già contenenti bias capaci di indirizzare la risposta dell’interlocutore. Un altro errore potrebbe essere una conclusione affrettata a partire da dati con forchette alte (caso esemplare, un giornalista che si limita a riportare che “le statistiche danno Clinton in vantaggio” quando poi si tratta di un 51% contro un 49%). Esistono poi le cosiddette fallacie logiche, da manuale, come la fallacia della brutta china, nella quale si ricorre ad una serie di implicazioni assunte per vere per screditare una determinata posizione, quando invece le implicazioni sono tutt’altro che assodate. Spesso è una strategia usata in discussioni bioetiche, e finisce con un argomento “ad metum”, di paura, con la quale spaventare l’interlocutore. Pensiamo al dibattito sulle unioni civili, dove per screditare i richiedenti di diritti LGBT si ricorre a paventare la possibilità di legalizzazione della pedofilia o della violazione dei diritti dei minori come naturale conseguenza del riconoscimento di coppie omosessuali. Stessi meccanismi si riscontrano nel dibattito sull’aborto o sull’eutanasia.

Un’altra fallacia classica è la “cherry picking”, il raccogliere ciliegie, ovvero l’estrapolazione di fatti e dati selezionati in modo opportuno per portare acqua al proprio mulino ignorando le prove che smentiscono la tesi portata.

Come detto in anticipo, questi sono tuttavia i casi più scontati, e di facile decostruzione, mentre esistono esempi più subdoli, nei quali un’apparente limpidezza delle implicazioni può essere messa a nudo da basi di nozioni statistiche.

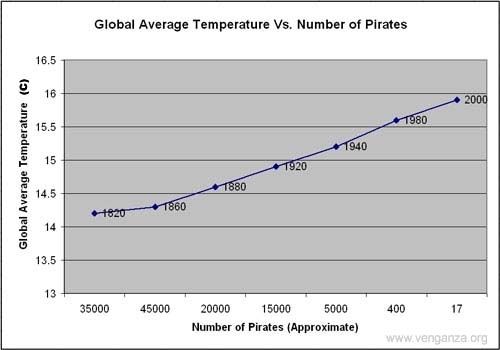

Il primo tra tutti è il caso delle cosiddette correlazioni spurie, ovvero casi in cui si deduce un rapporto di causa-effetto tra due fenomeni effettivamente correlati, cioè caratterizzate da un andamento molto simile nel tempo. Un celebre esempio divulgativo e ironico di correlazione spuria è il grafico che mostra l’andamento negli ultimi due secoli del riscaldamento globale in relazione alla diminuzione del numero di pirati nei mari del globo.

Dal grafico è possibile notare come al diminuire dei pirati la temperatura sia effettivamente aumentata, dunque di come si potrebbe essere portati a pensare che per risolvere il problema del global warming sia necessario dare la luce a una nuova epoca d’oro della pirateria!

Questo è ovviamente un caso estremizzato e ironico di correlazione spuria, ma ricordiamoci che sulla Rete è facile trovare grafici che correlano il numero dei casi di autismo con la diffusione di cibo biologico (e con una buona ed effettiva correlazione statistica!), il che ci porta a capire come confondere correlazione con causa-effetto sia un errore alla base di tante teorie anti-scientifiche (anti-vaccinisti in primis) dai risvolti dannosi per la salute di tante persone.

Giusto per rendervi conto di quanto questo fenomeno possa essere portato a estreme conseguenze, consiglio di visitare il sito tylervigen.com, che raccoglie esempi bizzarri e al limite del ridicolo di correlazione spurie realmente esistenti tra fattori impensabili, come il numero di morti annegati in rapporto alle apparizioni cinematografiche di Nicolas Cage o gli omicidi in USA al crescere della diffusione di Internet Explorer.

Sempre parlando di numeri, una questione che spesso non si considera durante le statistiche è la decisione del modello. La realtà è complessa, piena di sfaccettature, e anche una semplice domanda come “quanti disoccupati ci sono in Italia?” per poter essere soddisfatta richiede di rispondere alla seconda domanda “chi considero come disoccupato?”, domanda a sua volta non semplice, viste le tante forme di lavoro precario oggi possibili. La conclusione è che talvolta può capitare di fare delle brutte figuracce come è successo all’Istat il 31 maggio di quest’anno, quando dopo aver riportato un grafico che mostrava un aumento dell’occupazione degli ultimi mesi, un utente gli ha chiesto quali fossero i parametri utilizzati, e senza remore l’account ufficiale Istat ha risposto che “è considerato occupato se nella settimana di riferimento dell’indagine ha lavorato almeno un’ora”. Come era facile aspettarsi il tweet ha fatto il giro del web, sollevando non poca perplessità.

@claudio301065 è considerato occupato se nella settimana di riferimento dell’indagine ha lavorato almeno un’ora, cfr Glossario

— Istat (@istat_it) 31 maggio 2016

Un semplice caso come questo ci mette in guardia, su ogni volta che il premier di turno si vanta di aver abbassato le tasse, alzato gli stipendi, o migliorato le condizioni di vita, ricordandoci che basta davvero poco per far dire ai numeri quello che si vuole.

Un altro esempio, restando sulle percentuali, anch’esso abbastanza classico, è non specificare quale sia il campione di riferimento relativo al 100% – chi è la totalità presa in questione – e in base a questa omissione far lievitare la percentuale desiderata. Ad esempio, si può parlare di percentuale di votanti senza specificare se ci si riferisce ad un totale di aventi diritti al voto o se escludendo gli astenuti, e in casi di altissimo astensionismo come le ultime elezioni americane questo può fare la differenza.

Per concludere questa breve carrellata di esempi, è impossibile non parlare di uno dei temi in cui forse le fallacie logiche e statistiche si sbizzarriscono di più: la questione dei migranti.

Si è discusso tanto di bufale e narrazioni tossiche razziste e xenofobe, prima tra tutti quella di una fantomatica “invasione”, confutata dai numeri prima che dal buon senso, visto il numero di emigrati più alto di quello degli immigrati (l’Italia è un paese di passaggio e non di destinazione di molti flussi migratori).

Ora però non vorrei ripetere cose già dette altrove, quanto invece soffermarmi su una particolare fallacia statistica, se così vogliamo chiamarla, e provare a spiegarne il meccanismo. Mi riferisco al classico ragionamento che, a partire dal riscontro di un alto numero di migranti nelle carceri, ne deduce che tra i migranti vi sia un’alta probabilità che un migrante sia “colpevole” di reato.

Alcune premesse sarebbero dovute, prima tra tutte il considerare la complessità dei fenomeni reali a fronte di una semplificazione banale e superficiale come può essere una distinzione “buoni/cattivi”, o come può essere ancor più superficiale considerare chi si trova in carcere necessariamente come reo di una colpa, o ancora come una distinzione netta tra “italiani” e “stranieri” non colga le tante possibilità di appartenenze etniche e di cittadinanza che si possono avere, soprattutto in un paese dalla storia meticcia come l’Italia. A tutto questo si aggiunge il fatto che l’introduzione del reato di clandestinità rende gli immigrati soggetti ad un possibile reato (e quindi ad un’incarcerazione) che non corrisponde ad alcuna colpa, se non quella di trovarsi fuori dal luogo natio, e reato che per definizione non può essere commesso dalla percentuale di popolazione italiana, che parte così “avvantaggiata” nelle statistiche.

Fatte queste premesse, semplifichiamo al massimo la questione per riuscire ad analizzare il discorso logico fallace quando si parla di stranieri e carceri.

Come anticipato, prendiamo come esempio particolare la seguente affermazione:

“Nelle carceri la percentuale di detenuti stranieri è molto maggiore di quella di italiani, questo implica che gli stranieri commettono reati con una frequenza maggiore di quella dei cittadini italiani”.

Supponendo anche che il dato di partenza sulle percentuali sia esatta, la deduzione è fondata su un errore logico, basato sul concetto di probabilità condizionata.

Per probabilità condizionata si intende la probabilità che un evento A si verifichi sapendo che B si è verificato, solitamente indicata con P(A|B).

Ad esempio, la probabilità che dal lancio di un dado esca 5 – P(5) – è chiaramente 1/6, ma la probabilità che esca 5 sapendo che è uscito un numero dispari – P(5|dispari) – è maggiore, cioè 1/3, perché sappiamo che possono essere usciti solo 1, 3 e 5.

Quando ci chiediamo quanto sia probabile che un immigrato sia colpevole di reato, stiamo prendendo in esame la probabilità di essere colpevole condizionata dall’essere straniero, cioè P(reato|straniero).

Quando invece guardiamo all’interno di un carcere quanti stranieri sono presenti stiamo studiando la probabilità di essere stranieri premesso che si è colpevoli, ovvero P(stranieri|reato).

L’errore del ragionamento deriva dal pensare che queste due probabilità siano uguali – P(reato|straniero)=P(stranieri|reato) – quando invece non è affatto così. Capire i dettagli sarebbe complesso e richiederebbe dei conti, ci basti sapere che a descrivere i valori della probabilità condizionata è un noto risultato, conosciuto come Teorema di Bayes, insegnato in qualsiasi corso basilare di probabilità o statistica, dal quale è possibile rendersi conto di come i due valori sopracitati possono differire notevolmente. Per chi si volesse cimentare, considerate una popolazione di 1000 abitanti, di cui 200 immigrati. Di tutti e 1000 sono in carcere 10 persone, di cui 9 stranieri e un italiano. È facile accorgersi che mentre la probabilità di essere stranieri tra chi ha commesso reati (in carcere) è altissima, del 90%, la probabilità di essere colpevole tra gli immigrati è molto più bassa – 4,5%.

Quello presentato è un caso limite, con altre combinazioni di dati è possibile rendere la percentuale di detenuti tra i migranti equiparabile a quella tra italiani.

Sempre restando in tema di migranti, c’è poi un altro fattore riguardo gli usi e gli abusi della statistica, centrale nel nostro discorso. L’alto livello di complessità dei rapporti e della società contemporanea ci porta a interrogarci sulla nostra capacità di descriverlo appieno con gli strumenti del linguaggio in nostro possesso. L’Oxford English Dictionary ha deciso di eleggere post-truth, post-verità, come parola dell’anno 2016. Ma che cos’è la post-verità? In un interessante articolo pubblicato su Prismo, citando Ralph Keyes, si definisce la post-verità non come una vera e propria menzogna, bensì come “l’ordine del discorso che si appella all’emotività per superare i fatti e dare così consistenza a una credenza”. Come esempio di post-verità, tornando a parlare di migranti, nell’articolo si cita il caso dei fantomatici 35 euro al giorno. Così come è fuorviante dire che gli italiani pagano 35 euro al giorno un migrante, così è insufficiente dire che ciò è falso, in quanto quei 35 euro vengono spesi per la sussistenza di un immigrato in Italia rimessi quindi in circolo in un’economia di albergatori, ristoratori e servizi commerciali del paese. Omettere particolari, riporta l’articolo, “permette quindi di costruire una narrativa in cui gli italiani vengono rappresentati come vittime di un’ingiustizia, che viene sfruttata per portare avanti una precisa agenda politica”.

Narrativa, narrazione, ecco forse il tassello mancante per una critica costruttiva al numerificio della politica. Leibniz sognava di poter costruire un linguaggio formale grazie al quale poter risolvere ogni dibattito in un calcolo di verità. Ma i numeri sono sempre all’interno di un contesto, un ambiente narrativo che fa uso di bias cognitivi, miti, strutture sensibili all’emotività.

Per concludere, potremmo dire che una delle cose che più spesso dimentichiamo, quando tentiamo di descrivere la realtà, è che lo facciamo sempre per mezzo di modelli, rappresentazioni, esempi astratti dove cerchiamo di rappresentare un particolare aspetto dei fenomeni estraendolo dal contesto. Tuttavia spesso, questa estrazione/astrazione può portare a conclusioni fuorvianti, compiute spesso forse per errore, ma ancora più spesso come strumento di propaganda e strategia discorsiva.

*****

Se ti è piaciuto questo articolo leggi anche: Storia della comunicazione – da Dante alle Emoji.