Qui il link alla Parte 1.

Quando presi in mano la chitarra per la prima volta ero oramai cresciutello e di musica non sapevo quasi niente. “Il 90 per cento dei chitarristi comincia a suonare una sei corde per una ragazza”; queste le parole del mio maestro, un tipo eccentrico dal carattere non facile, ma che la sapeva sicuramente molto lunga. Credo di potermi considerare facente parte di quel 90 per cento.

Ricordo un pomeriggio d’estate piuttosto torrido, in cui il maestro mi disse con tono deciso: “Ok Maste, credo tu sia pronto per una piccola improvvisazione blues; ti accompagno con un 12/8 in Mi minore, fammi vedere un po’ cosa sai fare”. Imbracciai l’artiglieria elettrica e feci scivolare le dita sulle corde di metallo. Quello che il mio maestro non sapeva è che avevo trascorso gli ultimi mesi a divorare tutorial di blues su Youtube (versione moderna del “budello” di locali dove Hendrix perfezionò in gioventù la sua tecnica) e mi feci forza. Cominciai con qualche fraseggio piuttosto impacciato e il risultato che ne venne fuori fu, sulle prime, molto deludente. “Non voglio guardare cosa è in grado di fare la tua mano, ma voglio sentire cosa hai dentro Maste”; mi interruppe così e lo guardai con un sorrisetto timido. Sospirai e decisi di chiudere gli occhi: mi dimenticai per un attimo di regole e note e drizzai l’orecchio verso ciò che mi scuoteva dentro. Il risultato fu un lungo, ostinato, dolorante “Mi” che riecheggiò per tutta la stanza: “Bene”, mi disse, “cominci a capire”.

Il blues è un fiore che affonda le sue radici nel periodo della schiavitù delle comunità nere del Sud degli Stati Uniti, e che germinò dalla confluenza di due tradizioni: da una parte i canti di lavoro degli antichi popoli di agricoltori dell’Africa occidentale, dall’altra, i salmi degli immigrati provenienti dal vecchio mondo. Chiave di volta fu l’epilogo della guerra di secessione e la fine formale della schiavitù. L’uomo di colore ora è libero, ma la sua condizione materiale non cambia; ecco che allora il blues diviene un canto individuale, con lo scopo non di esprimere il bisogno di liberazione di una collettività, ma la disperazione, la solitudine e lo smarrimento del singolo, la condizione dolorosa dell’uomo di colore, formalmente integrato, ma di fatto represso in una società egemonizzata dai bianchi.

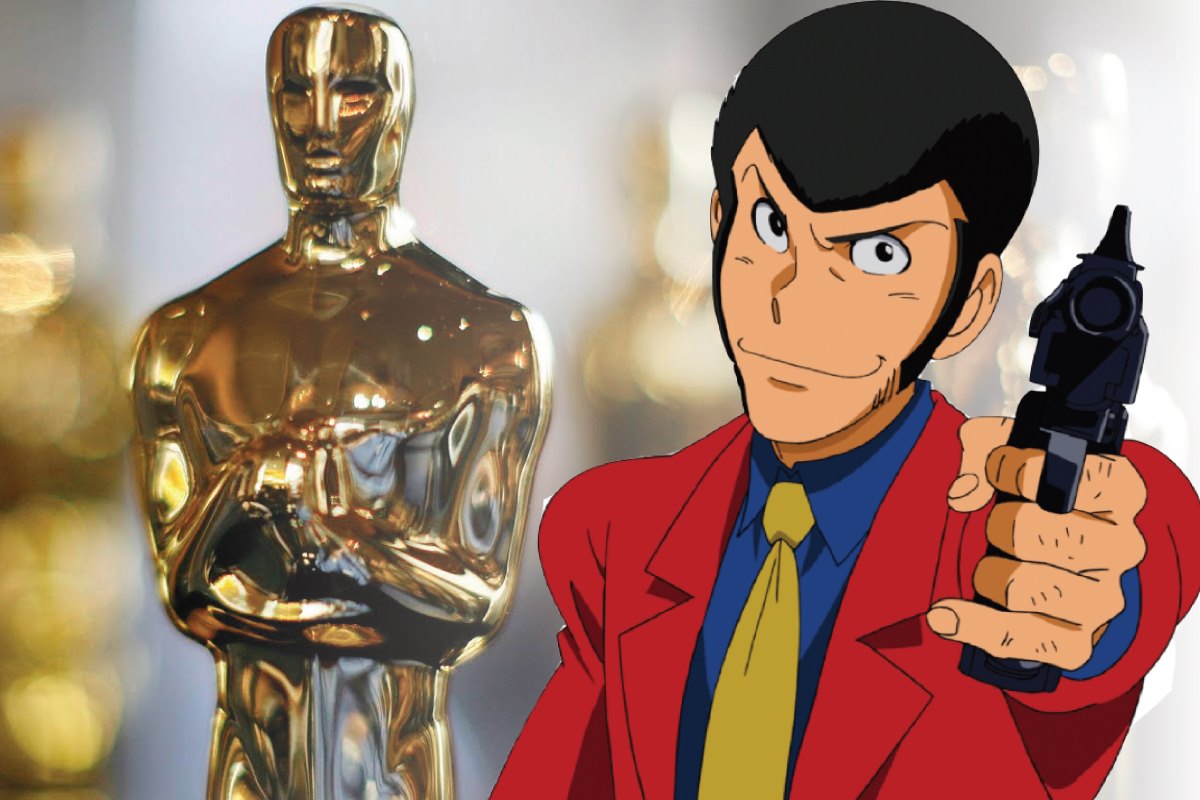

Un nome, forse più di altri, si fece portavoce di questo strazio, pochi anni prima dell’inizio del secondo conflitto mondiale: Robert Johnson, archetipo dell’artista maledetto, l’uomo a cui il diavolo ha donato la chitarra e rubato l’anima, compositore di litanie malate, polvere, corvi, prigioni e ferrovie, spose violate e ira, avventure, sentimenti, disperazione. Da principio non particolarmente capace di suonare, Johnson scomparve (a seguito della morte della moglie), per riapparire un anno dopo nelle vesti di fenomeno della sei corde. Le credenze dell’epoca raccontano di un incontro tra il bluesmane un misterioso uomo in nero, che allo scoccare della mezzanotte gli propose lo scambio anima talento chitarristico.

E se il nostro collaboratore, nella parte 1 dello speciale sull’imperiale concerto dei Rolling Stones, parla di porte dell’inferno che si spalancano e di una “presenza scenica […] quasi faustiana”, chissà se, come Jonhson, anche le quattro pietre rotolanti abbiano incontrato sul loro lungo cammino un demone vestito di nero. Sympathy for the devil sembra non troppo velatamente descrivere un fatidico, quanto leggendario, incontro: “Please allow me to introduce myself, I am a man of wealth and taste” suonano dalla bocca di Jagger così realisticamente diaboliche che si fatica ad immaginarle frutto solo della fantasia del frontman. Provate ad immaginare: durante una notte molto lisergica di quei lontanissimi anni 60’ forse proprio il diavolo apparve dinanzi ai quattro proponendogli un accordo: “voi suonerete riff di chitarra che rimarranno impressi per sempre nella storia della musica e attraverserete i tempi d’oro del Rock sempre “giovani” come foste divinità immortali. Io, in cambio di tutto questo vi chiederò una sola cosa: la vostra anima”.

Quella sorta di benedizione al contrario, quel lascito testamentario, quell’investitura dannata, vale ancora. E, 52 anni dopo quel primo riff, suonato da uno sconclusionato inglesotto del Kent (che aveva imparato a suonare la sei corde che la madre gli aveva regalato per provare ad incanalare nell’arte i suoi bollenti spiriti), uno studentello borghese della London School of Economics (anch’esso del Kent) e ammorbiditi dai beatsdel più anziano Charlie (unitosi dopo un paio di anni), quei riff vengono suonati ancora. E io, Maste e la ragazza di quest’ultimo (più tardi raggiungeremo Mi.Di e gli altri ragazzi), che non abbiamo neanche la metà degli anni di questi diavoli, siamo qua seduti ad un ristorante di Testaccio a scaldarci per il concerto. Fresco vino nei bicchieri e, come sottofondo musicale, proprio gli Stones, dati intelligentemente in pasto allo stereo da parte del proprietario del locale …

Ma non è questo a colpirmi o a confermare l’esistenza di quel patto satanico di sangue. È l’ammasso di carne che mi scorre accanto che è impressionante. Avere il biglietto per il “concerto dell’anno” significava essere parte di un fiume umano colorato da irridenti maglie con la linguaccia che, scorrendo lento come il Tevere, si muove verso il Circo Massimo come incantato da un invisibile pifferaio magico. Alla fine gli organizzatori hanno stimato più di 70000 presenze, ancora, un vero e proprio ammasso di carne. Un meltingpot generazionale unito da una religione: il Rock‘n’Roll. Continuavo a notare, mentre lenti il vino, i cocktails e gli amari scendevano giù, il placido scorrere di migliaia di faccioni che facevano la linguaccia e che sembravano aver voglia di ridere della vita, di prenderne il bello e gettare il brutto – o soffocarlo con qualche sostanza come per molto tempo hanno fatto i guru musicali che ci apprestavamo ad ascoltare.

Una volta pagato il conto, ci siamo uniti alla massa informe e ne siamo divenuti un tutt’uno. Abbiamo lasciato in ufficio o sui libri o in negozio le nostre personalità per fonderci in quella collettiva del grande spirito del Blues. Scannerizzati i biglietti ai security check e preso postazione sotto al palco. Fiumi di rhum e emozioni liquide. Ma questo ve lo ha già raccontato ieri Mi.Di. C’è poco altro da dire. C’è chi ha criticato questo museo-musicale-vivente-sforna-soldi sotto vari punti di vista. Stronzate. I Rolling Stones erano e sono ancora la voce della ribellione, dello scommettere su te stesso e sui tuoi sogni (pure quando tutti ti danno per spacciato o morto), sono i bluesmen disposti a tutto pur di lanciare il loro grido irriverente… disposti pure a fare un patto con il diavolo.

È stato puro Rock’n’Roll. Può andare a farsi fottere chi sostiene il contrario.