“Dio è il solo essere che, per regnare, non ha nemmeno bisogno di esistere”.

Charles Baudelaire. “Un nome, una leggenda” si potrebbe quasi dire: il suo genio deve la fama tanto alla letteratura quanto allo charme della sua figura, ma è nelle sue gesta letterarie, in primis ne I fiori del male, che resta il nucleo pulsante capace di tanta forza d’attrazione. I suoi scritti deliziano, infatti, quante più conversazioni entrino nel tema del Moderno, sia nelle loro forme nature sia in quelle più prosastiche. Baudelaire è infatti stato anche un grande prosatore, sapendo così dar prova di retorica in conversazioni riguardanti l’estetica, oltre che di un’ottima narratio, estrosa e vibrante. Da questo connubio letterario (annoverato anche dalle varie traduzioni) quello che nacque è ancora oggi un vero e proprio colosso, uno dei pilastri fondanti e prima ancora fondatori su cui il Moderno – letterariamente ed esteticamente – ha fatto e fa tutt’ora perno. Da qui l’insaziabile gioco autotrofo che continuamente si nutre di se stesso, rigenerandosi come l’esotica fenice: la specificità letteraria di Baudelaire, continuamente macinata dall’analisi letteraria da qualche decennio dopo la sua morte fino all’attualità, si raffina ad ogni passaggio e ad ogni scrematura rivela qualcosa di nuovo, esternando sempre la compostezza della sua magnificenza nella novella ricomposizione. Non è allora troppo azzardato intuire l’esistenza di un “universo Baudelaire”, un sistema con propri fuochi d’importanza e fitte correlazioni che lo percorrono, al di là di tempo e spazio. Anche a livelli più bassi esso è contemplabile: quanti studenti e studentesse hanno provato lo Spleen leggendo l’imperitura lirica, tastando il profumo di fioritura di quei fiori del male del nuovo tempo? Molti e molte hanno forse scoperto, approfondendo, che Spleen è in realtà una lirica quadripartita e soltanto la sua ultima parte è la più nota; molti e molte hanno continuato la descensio – o l’ascensio? – attraversando l’ineffabile ed arsa sete di lettura del mondo dello scrittore parigino, fino a giungerne alla morte. Poco alla volta, pezzo dopo pezzo, l’universo Baudelaire si è costruito, tra assonanze e dissonanze, ed ha inebriato infiniti adepti.

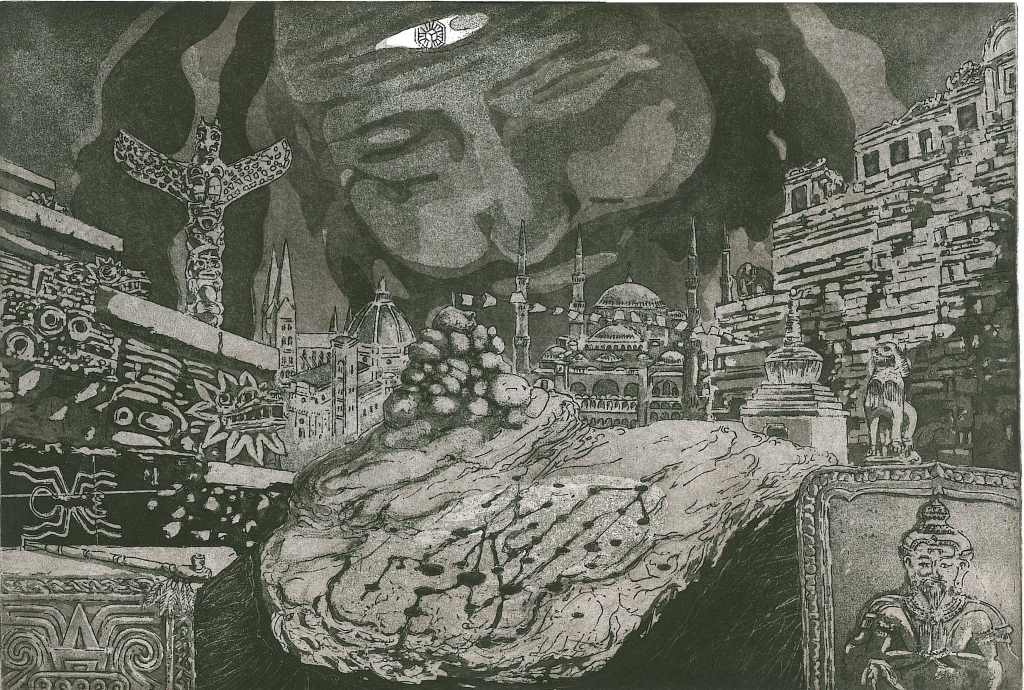

Una delle opere più conosciute di Baudelaire – una di quelle che ne hanno aumentato anche il fascino – si situa in una posizione di rilievo nel firmamento in questione: I paradisi artificiali (1860), formati dall’unione de Il poema dell’hashish e di Un mangiatore d’oppio, sono una coppia di saggi in cui l’intellettuale francese analizza esteticamente le due droghe a cui dedica i rispettivi titoli, creando così un notevole aiuto alla riflessione moderna e contemporanea sulla “letteratura stupefacente”. Essi riportano un’esaustiva considerazione (decisamente critica) di una capacità dell’uomo: quella di creare i paradisi artificiali, realtà eteree, iperuraniche ma comunque aderenti al mondo sensibile. “Artificiali”, quindi, perché è l’uomo stesso a crearli, precipuamente grazie all’uso di particolari protesi (e qui l’esempio va allo “specchio ingranditore” che descrive l’hashish) che gli permettono di raggiungere una percezione sensoriale continuamente stimolante. È questa l’essenza ultima, sostanzialmente ma non esclusivamente, che questi mondi edenici dischiudono: nient’altro che l’uomo, l’uomo che è sempre se stesso ma rinvigorito da un tonico che allieta i suoi nervi e lo amplifica ad alte frequenze.

Partendo da questo presupposto, nel secondo saggio dei Paradisi (Un mangiatore d’oppio) Baudelaire traccia una linea intertestuale datata XIV secolo, dando così prova di quelle connessioni che lo mantengono sempre scopribile e brillante nel tempo. Lo scritto, infatti, è de iure un lavoro traduttorio e critico e de facto un legame trivalente che lega l’autore a Thomas De Quincey – altro letterato ottocentesco degno anch’egli di un universo proprio – e dall’altro, sebbene in un barbaglio, Edgar Allan Poe. Più nel pratico, Un mangiatore d’oppio è la traduzione, corredata da riflessione esteticocontenutistica, delle Confessioni di un oppiomane di De Quincey; il punto relativo a Poe, infine, sta in una citazione in cui Baudelaire richiama Egeo, il protagonista della shortstory Berenice, con cui la sua coté di traduttore era più che familiarizzante.

La linea di intersezione dei tre autori è quello che verte sull’uso – o, meglio, l’abuso – dell’oppio, una delle “chiavi del paradiso” di cui a tutta prima l’uomo non può che innamorarsi. Il movimento ascensionale che viene disegnato in questa parabola è notevole, una vera e propria alienazione diretta verso l’alto, verso il divino che l’uomo ha sempre cercato e sempre cerca: De Quincey, raccontando la sua storia personale, narra come l’oppio l’abbia aiutato ad uscire da una vita di miserie e lo abbia portato ad un irenico rilassamento totale, fisico e spirituale. Baudelaire osserva poi che lunga è la portata della sensazione, tanto da dire che l’uomo torna “nel suo stato naturale”, purificato e forte di una “divina salute” (prima di tutto intellettuale); la citazione di Poe, fugacemente, ricorda come Egeo notò la crescita di una sorprendente attività mentale – malata e psicopatica, è da dire – quando rincarò la dose di oppio, la quale già gli permetteva di reggere la pesantezza degli studi cui era costretto nell’infanzia. Sicuramente rabbrividente è, ripercorrendo il corpus della connessione, il folgore con cui il potere nascosto del “papavero” viene lodato: un accatastamento continuo di confessioni misticoprofetiche, ma reali e taglienti, in De Quincey, finalizzate probabilmente ad una presentazione oggettiva di cosa, per dirla con le parole del suo eclettico curatore, ha rotto “la catena maledetta che legava la sua esistenza intera”. Una progressione logica anulare, con eleganti metafore in essa incastonate, fedele al testo di partenza ed intenzionata a dimostrare la “capacità [dell’oppio] di sottomettere tutti i sentimenti e di accordarli col suo diapason” in Baudelaire; infine in Poe, dove l’oppio scatena le sinapsi di Egeo, franto antieroe antiumano, tanto da portarlo a seppellire viva la propria moglie e derubarla dei denti (da cui era feticisticamente ossessionato) in un delirium tremens sfuggente e sfuggevole, confermandone così la radicata psicopatia. Se De Quincey spiana la strada, allora, Baudelaire la ripercorre e la illustra, usando Poe a mo’ di lucerna.

De Quincey, raccontando la sua storia personale, narra come l’oppio l’abbia aiutato ad uscire da una vita di miserie

Tanto più è vero ciò, in conclusione, quanto più si osservano i bilanci che i tre autori offrono: De Quincey, nonostante tutti gli elogi alla tanto amata tintura d’oppio, confessa fermamente come l’abuso della sostanza lo abbia disgregato lentamente e quanto ci abbia impiegato per ricomporre i frantumi della propria vita. Anche Baudelaire, più filosoficamente però, si pronuncia – in tutto il suo libro – sull’effettiva sterilità di questi paradisi, specialmente quando ricorda che lo “specchio ingranditore” resterà “pur sempre uno specchio”; più drammaticamente, Poe racconta di quanto il malato Io del suo personaggio sia stato eccessivamente ingrandito, portandolo al delitto di sangue, alla sciagura famigliare e a quella amorosa.

La parabola dell’oppio chiude così, con una conclusione dolce e amara che lo dipinge come Phármakon tanto angelico quanto diabolico, e lascia il palco, la scena e la parola a tutti quei futuri che, per un motivo o per un altro, vorranno guardare nello specchio.