Gli intrighi del potere.

È il 2011 quando il colosso americano Netflix decide di produrre la sua prima serie e compra così i diritti (per la cifra record di $ 100.000.000,00) di remake della miniserie tv inglese del 1990 (4 puntate) chiamata proprio House of Cards. A sua volta la serie è tratta dal libro omonimo di Michael Dobbs, politico conservatore nell’era di Margaret Thatcher, che narra appunto della politica nei giorni dopo l’addio della Lady di Ferro. Riguardo proprio al libro House of Cards, c’è un particolare davvero divertente: nel 2014, avendo saputo che Matteo Renzi aveva acquistato una copia del libro, lo scrittore ha raccontato di aver scritto a Renzi avvisandolo che il suo romanzo non è un manuale di istruzioni su come ottenere il potere.

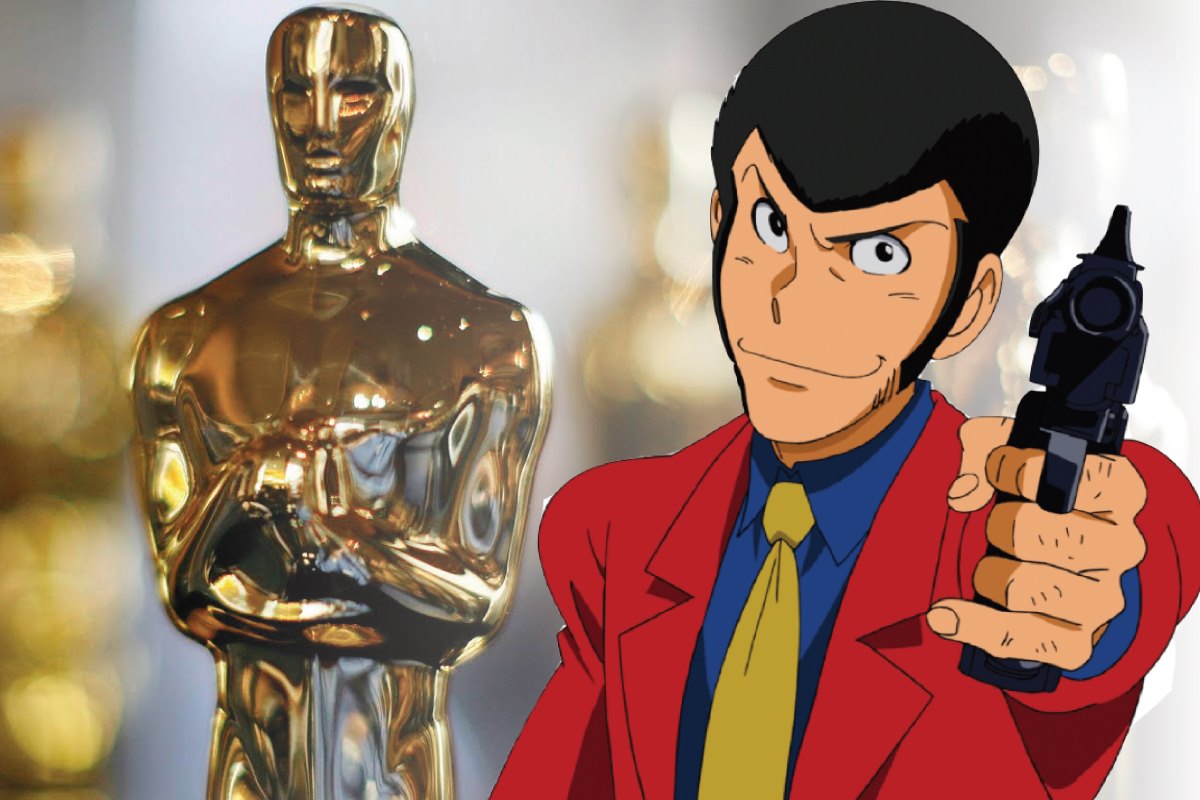

Già prima di diventare una rivoluzione sul piccolo schermo e sul computer, lo diventa nella storia dell’acquisizione di diritti, in quanto, forse mai prima di questo caso, erano stati comprati diritti su una serie senza avere neanche la visione di un pilota e quindi la minima idea di come potesse venire la realizzazione. Eppure i vertici di Netflix non hanno avuto dubbi: per la loro prima produzione, c’era bisogno assoluto di qualcosa di incredibilmente grande. Tutto deve necessariamente essere il meglio del meglio, l’over the top. Succede quindi che come protagonista della serie viene scelto Kevin Spacey, star del grande schermo e vincitore di due Oscar come non protagonista (I soliti sospetti) e protagonista (American Beauty), che a proposito del suo entusiasmo nell’affrontare questa nuova sfida racconta: “Sono stato fortunato a fare cinema in un altro momento storico. I film prodotti negli anni ’90 non si fanno più. E le storie più interessanti e i personaggi più interessanti ora sono in tv”. Prende talmente tanto a cuore l’operazione che va a ‘lezione’ dal politico repubblicano McCarthy (mentre il suo collega Michael Gill, fa due chiacchiere col consigliere della Casa Bianca David Gergen).

Oltre ad uno dei più importanti attori di cinema di sempre, i primi due episodi sono diretti da David Fincher (Seven, Fight Club, The Social Network, Millennium) ed il lancio della serie non può che essere una bomba: infatti lo è.

Le prime due stagioni trovano consenso unanime sia di critica che di pubblico e, soprattutto, di fatto, la serie cambia per sempre la storia dell’audiovisivo. Si può dire che decreta probabilmente la definitiva nascita dell’Era del Piccolo Schermo, che sia una tv o un computer o un tablet o uno smartphone, purché non sia una sala con un proiettore. Si può dire anche che questa serie è una Rivoluzione per definizione: abbiamo già parlato anche dell’acquisto dei diritti, ma va sottolineato che il thriller politico parla precisamente di un personaggio (Frank Underwood/Kevin Spacey) che, spinto dalla vendetta di rivalersi su quello che lui stesso ha fatto diventare il presidente degli Stati Uniti d’America (Garrett Walker, interpretato da Michael Gill), che ha mantenuto la promessa di farlo diventare segretario di Stato, innesca una serie di intrighi di potere che di fatto scatenano una rivoluzione dei piani alti della politica americana. Le prime due stagioni parlano principalmente di questa sete di vendetta di Underwood.

La terza stagione, quella che ha fatto discutere di più e che ha spaccato in due critica e pubblico, diventa più riflessiva e meno avvincente, più filosofica e meno cattiva. È chiaro che con questi elementi si perda anche un po’ di mordente, eppure il fascino della serie non è minimamente toccato e soprattutto, se si guarda questo prodotto in modo più classico e teatrale e meno da web, questa era la struttura alla quale ci si aspettava di arrivare, ovvero quasi una delusione del protagonista una volta che raggiunge lo scopo della sua vita, quasi che con la terza serie si venga a scoprire che in realtà, la vendetta non era il motore delle sue azioni, ma il fine.

Tra gli altri registi chiamati a dirigere episodi della serie si annoverano Jodie Foster, Joel Schumacher e Robin Wright, ma, forse, l’unico vero autore di House of Cards è Shakespeare: la serie è infatti un dramma, con una struttura che tutto sommato inizia in modo ‘regolare’, fino a quando tale equilibrio non viene rotto dall’infedeltà di quello che si credeva un alleato; tutto, per la fame di potere. Sempre per fame di potere, si innesca nel protagonista la voglia di vendetta, arrivando a provare piacere nel sotterfugio, nel subdolo, nella pugnalata alle spalle, nell’uccidere e nell’essere spietato. Il male come un serpente striscia fra le stanze del potere politico americano e contagia tutti, come un morbo che poi è davvero difficile da curare. Ricorda Amleto, Otello…

Dal teatro la serie prende anche un altro elemento, ovvero il linguaggio, infatti qui sta un’altra rivoluzione: spesso, soprattutto nelle prime due stagioni, Kevin Spacey ‘rompe’ la quarta parete e parla direttamente al pubblico, guardando in macchina, proprio come se fosse un teatro. Diventa un vero miscuglio di generi e transmedialità: il formato della serie tv, che come canale è destinato (inizialmente) solo al web, che ha una qualità degna di cinema puro, al punto da osare anche momenti di metacinema, metateatro e di omaggi diretti alla realtà, come per esempio nel momento in cui il presidente Walker firma un disegno di legge sull’educazione e l’arredamento della sala è identico a quando J.F.Kennedy firmò la legge sulla parità di retribuzione.

La serie si aggiudica nove nomination agli Emmy Awards (dei quali ne vince quattro) e vince anche quattro Golden Globe, andando di fatto, un prodotto nato per il web, a battersi e vincere contro prodotti fatti, come da sempre, solo per la tv e il cinema.

Obama, a proposito di House of Cards, dice: “Mi piacerebbe che le cose a Washington fossero così dannatamente efficienti”.